對鍾馗作爲神祗的崇拜至遲在唐代(618–907)初年即已存在。王仁煦(七–八世紀)成書於中宗神龍二年(706)的韻書《切韻》即載「鍾馗,神名。」稍晚的朝臣張說(667–730)和文學家劉禹錫(772–842)都留下關於歲暮獲賜鍾馗像和曆日表的文獻,内容顯示鍾馗在唐代已成爲專擅驅邪的神祗,而且與年終歲除有特別密切的關係。這一慣例持續到宋代(960–1279),而歲暮供奉鍾馗以驅祟的習俗更普及於民間,相應的活動和文獻記載愈加豐富。1

在最初的民間傳説中,鍾馗只是如竈神一般的鎮宅神祗,但到晚唐時已出現精彩的生平故事,有鮮活的形象、豪強的性格和生動的趣聞,並逐漸發展成獨立神話,有他個人的信衆。鍾馗的生平淵源不明,但在成書於晚唐的《唐逸史》中已十分完備。歐陽修(1007–1072)、宋祁(998–1061)、葉夢得(1077–1148)等宋代學者認爲此書編撰於大中年間(847–859),作者可能是盧肇(818–882)。2十世紀時《唐逸史》確已成書並流傳於世,李昉(925–996)完成於978年的《太平廣記》中即轉載了其中七十六條敘事。3因此《唐逸史》中的「夢鍾馗」是目前所知關於鍾馗生平的最早文獻,4根據陳元靚(活動於宋理宗時,1224–1264)《歲時廣記》所錄,全文如下:

夢鍾馗

《唐逸史》明皇開元講武驪山,翠華還宮,上不悦因痁疾作。晝寢,夢一小兒衣絳犢鼻,跣一足,履一足,腰懸一履,搢一筠扇。盗太眞[楊貴妃,719–756]綉香囊及上玉笛,遶殿奔戲。上前上叱問之,小鬼奏曰:「臣乃虚耗也。」上曰未聞虛耗之名。小鬼奏曰:「虛者望空虛中盗人物如戲,耗卽耗人家喜事成憂。」上欲怒呼武士,俄見一大鬼頂破帽,衣藍袍,繫角带,靸朝[皁]靴,徑捉小鬼,先刳其目,然後擘而啖之。上問大者:「爾何人也?」奏云:「臣終南山進士鍾馗也。因武德年中[618–626]應舉不捷,羞歸故里,觸殿階而死。是時奉旨賜綠袍以塟之,感恩發誓與我王除天下虚耗妖孽之事。」言訖夢覺,痁疾頓瘳。乃詔畫工吳道子曰:「試與朕如夢圖之。」道子奉旨,恍若有賭,立筆圖就進呈。上視久之,撫几曰:「是卿與朕同夢爾!」賜以百金。5

另一則傳爲唐代文本的鍾馗神話,是曾爲北宋内府收藏的一幅吳道子(約685–758)畫鍾馗像卷首的唐人題記,收錄於沈括(1031–1095)的《夢溪補筆談》。6題記内容與《唐逸史》所載大致相同,但鍾馗參試的是武擧,非為文職;此外還附有唐玄宗(685–762,712–756在位)的批語,下詔將鍾馗像頒贈各地官員,供歲暮驅除邪魅。

根據盧肇和沈括的記載,鍾馗獨特的身份和戲劇性形象在宋初已確立。他是長安城南終南山人氏,初唐時未能在武擧或科考中及第,今生不得出仕報國,誓言死後作爲神靈為天下除妖。他最著名的事跡是吞噬出沒唐玄宗宮廷的小妖,因而治愈染病的皇帝。這則驅鬼事跡發生於玄宗的睡夢中,吳道子曾據其語言描述繪成圖畫。

鍾馗圖像從十世紀開始大增,至元代(1271–1368)初期内容已涵括家人聚樂、出獵、撫琴、下棋等世俗活動。7以鍾馗為主題的存世作品中,史密森學會國立亞洲藝術博物館的弗利爾美術館所藏龔開(1222–1307)於元初所作的《中山出遊圖》為最早(圖1)。8元代藝評家夏文彥(1296–1370)說龔開「尤善作墨鬼、鍾馗等畫,怪怪奇奇,自出一家。」9他的原創力和特異風格在弗利爾畫卷中展現無遺。

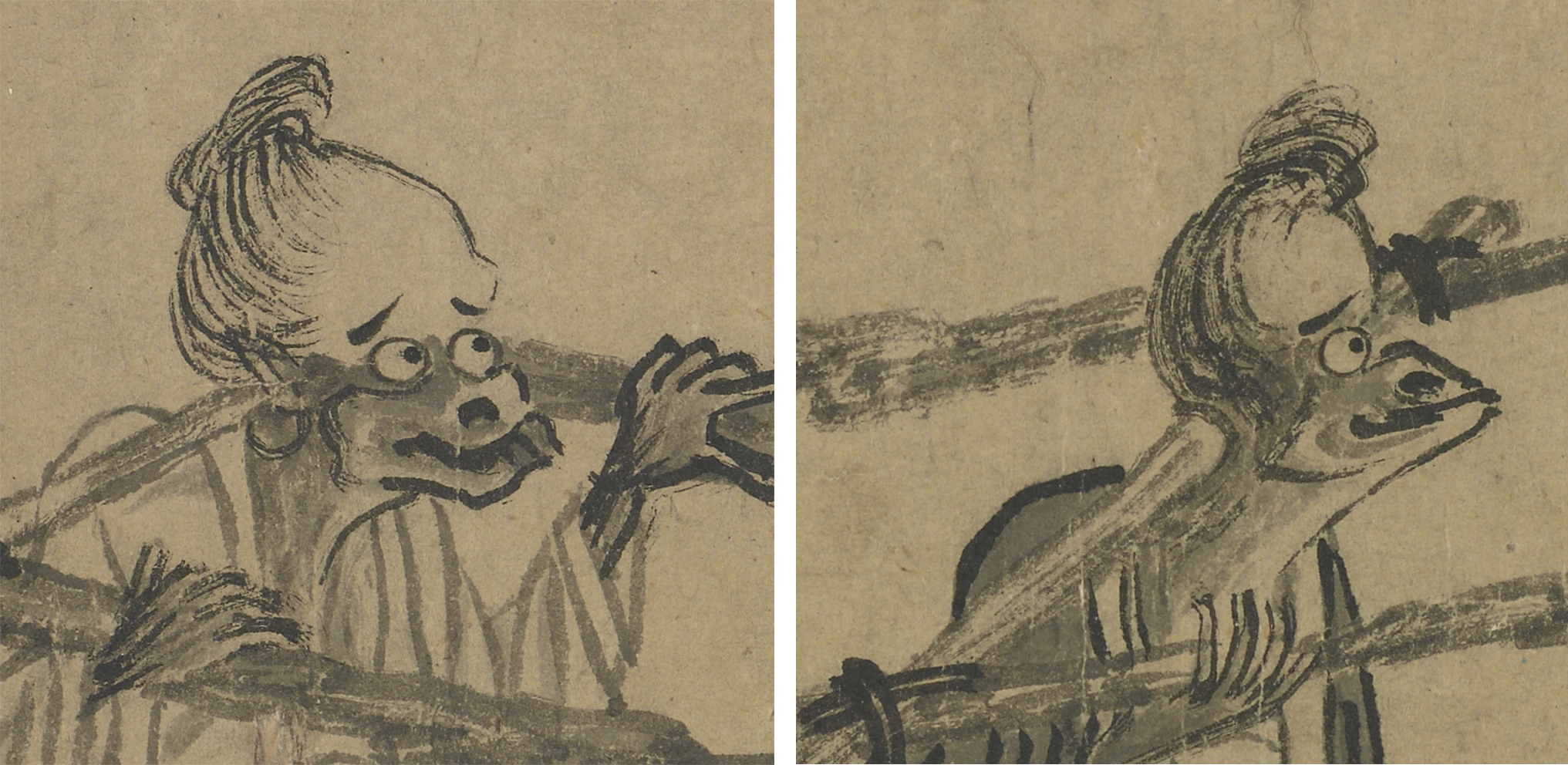

《中山出遊圖》描繪了一支自左向右行進的隊伍,人和鬼眾共二十一位,結構上可分爲三段。起首的右段繪一濃髯大眼男子,身著長袍和軟脚幞頭的官服,坐在鬼僕所扛的肩輿中。其後另二鬼一扛長劍,一背負好似大軟墊的不明物體。官員的下方有一全黑的矮胖墨鬼,其外形較其他鬼僕純屬異類。中段繪一服飾典雅的女子端坐在由二鬼婢所扛的肩輿之中,其後跟著另三位女僕。懷抱小貓的那位和肩輿中的女子有類似的五官和髮式,穿落地長袍;另四位女僕的服飾則有異國風味,古怪突出的下顎和動物般的朝天鼻顯示她們不是人類。第三段畫九位鬼僕携帶捲毯、巨型酒甕、大小包裹等家當,擒拿的六個小鬼挂於長竿上或倒懸手中,另有一鬼魅般的多尾異物。

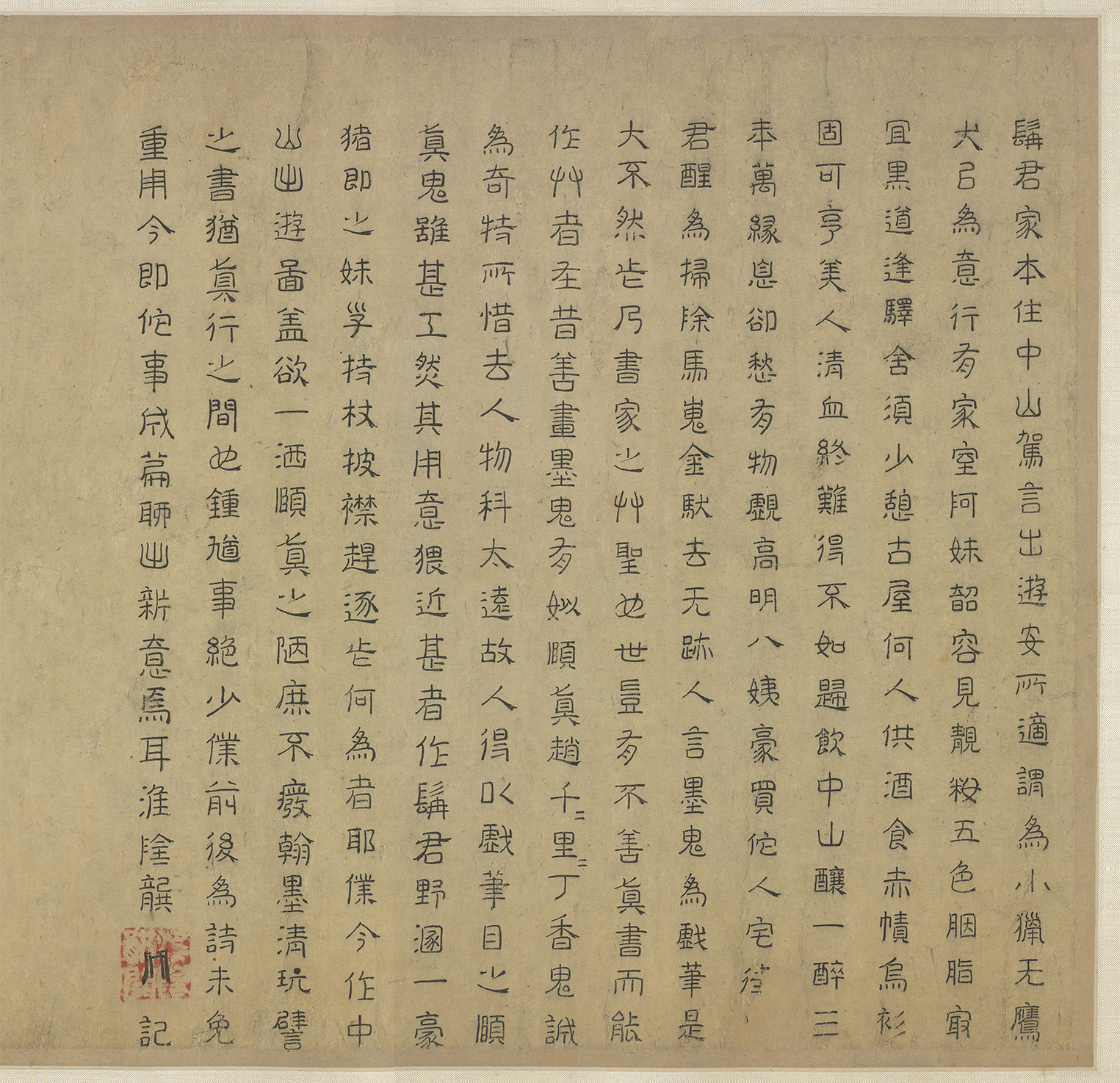

畫幅後有龔開用隸題寫的長跋,起首以一首七言詩寫他自創的鍾馗小傳,詩後抒發他對前代鍾馗圖像的不滿和自己另創鍾馗像、鍾馗傳以修正的用心(圖2)。跋文如下:

髯君家本住中山,10駕言出遊安所適。 謂為小獵无鷹犬,以為意行有家室。 4 阿妹韶容見靚籹,五色胭脂最宜黑。 道逢驛舍須少憩,古屋何人供酒食。 8 赤幘烏衫固可亨[烹],11美人清血終難得。 不如歸飲中山釀,一醉三年萬緣息。 12 卻愁有物覷高明,八姨[楊貴妃姊]豪買他人宅。 ▢▢[待得]君醒為掃除,馬嵬金馱去无跡。 16

人言墨鬼為戲筆,是大不然。此乃書家之艸聖也,世豈有不善真書,而能作艸者?在昔善畫墨鬼,有姒頤真、趙千里[趙伯駒,約1120–約1170]。千里《丁香鬼》誠為奇特,所惜去人物科太遠,故人得以戲筆目之。頤真鬼雖甚工,然其用意猥近,甚者作髯君野溷,一豪豬即之,妹子持杖披襟趕逐,此何為者耶?僕今作《中山出遊圖》,蓋欲一洒頤真之陋,庶不廢翰墨清玩。譬之書,猶真、行之間也。鍾馗事絕少,僕前後為詩,未免重用,今即他事成篇,聊出新意焉耳。淮陰龔開記。

與約略同期但稍晚的顔輝(活動于1270–1310)《鍾進士元夜出遊圖》和傳為顔庚(生平不詳)的《鍾馗嫁妹圖》不同,龔開的畫沒有宋代文獻記載中鍾馗在年節驅邪活動上的雜耍和奏樂情節。12他在詩的第三、四行即明言所畫並非鍾馗行獵或乘興出遊。第四行的「家室」指妻子,13下一行的「阿妹」顯然指同一人,也是妻子。14鑒於隊伍中有妻子、侍女、家貓,僕從携帶種種纍贅的家當,不但與驅邪法事無關,更有礙儀式的進行,鍾馗此行的目的不大可能是除祟。龔開的自跋使畫意更難解,他在跋中為鍾馗另創生平故事,與舊傳記幾乎無關,但呼應他自己在宋、元易代之際的經歷。跋尾説自己是「即他事」而作此卷,意謂指涉鍾馗神話之外的事件,旨在出「新意」以矯正前人鍾馗圖像輕浮粗鄙的陋習。言下之意,此卷將超越原始圖文資料,對鍾馗作出慎重的新詮釋。

現當代學者對謎樣的畫意作過不同的推敲,多數圍繞著龔開跋中數次提及的唐玄宗/楊貴妃典故。15然而龔開卻是「即他事成篇」,「即事」一詞通常以當前事物起興,啓發他此作的可能是時事,而非鍾馗神話中的唐代軼聞。本文將剖析龔開之前在鍾馗文獻或圖像中從未出現過的兩個母題:服飾中有異國元素的侍女和矮胖墨鬼,推斷他意在藉二者批判當時穆斯林地方官和藏傳佛教領袖分別在泉州和紹興犯下的的惡行,這是他有直接體驗和認知的二事件。透過自我影射的鍾馗新傳和新形象,龔開自比有志難伸的鍾馗,但他要爲國清除的是濫用權勢的異族,且不局限於佔統治地位的蒙古人。畫卷中西亞服飾和西藏母題的負面形象反映出他的仇外心態,而鍾馗戒慎收斂的反傳統新形象,顯示他認命於異族統治的困頓新局面。

龔開在南宋末年的行止

龔開一生歷經宋末五朝和蒙元1276年入主中國後的頭三十年。他對國事的關切始於1260和1270年代投身抵抗蒙古入侵的南宋軍營,直到1279年宋亡後以詩文圖像表達遺民的傷痛。這段時期的歷史背景是理解他的鍾馗畫卷的關鍵。

南宋(1127–1279)在理宗(1205–1264,1224–1264在位)和度宗(1240–1274,1264–1274在位)當政時國勢急劇衰頹。德祐二年(1276)正月當元軍包圍宋都臨安(今杭州),五歲的恭帝(1271–1323,1274–1276在位)和謝太皇太后在文天祥奏請下,考慮在福建或廣東建立流亡政府,並委命恭帝的兩位異母兄弟——七歲的趙昰(1269–1278,1276–1278在位)和四歲的趙昺(1272–1279,1278–1279在位)——分別出鎮福州和泉州。16恭帝于正月十八日(1276年2月4日)正式降元後,17兩位新冊封的小王在陳宜中(1218或1234–1283)、張世傑(1279年卒)、陸秀夫(1236–1279)等文武官員的護送下先至溫州,繼至福州,在此趙昰于五月初一即位為端宗。福州于十月陷落後,流亡的宋廷于十一月遷往泉州,但未能將此港市據為抗元中興基地,短暫停留後,繼續南行至廣東。端宗1278年逝世于廣東後,趙昺即位。1279年春元軍猛攻廣東新會海岸的崖山,二月六日(1279年3月19日)宋軍全盤瓦解。陸秀夫不願被俘,抱著小皇帝投海自盡,南宋亡。殉國義行使他成爲宋末抗元史上最受尊崇的烈士之一。18

龔開的早年生平傳世甚少,僅有的些許資料都與陸秀夫相關。二人于1260年代在揚州同居於兩淮制置使李庭芝(1219–1276)的幕府,相處十分融洽。龔開掌管鹽、茶、酒稅務。1270年春李庭芝和陸秀夫赴襄陽解蒙古軍圍城之難,龔開並未隨行,閑居揚州三、四年。1276年初杭州淪陷後,陸秀夫等人護駕二小王至福建。根據吴莱(1297–1340)的詩作《觀淮隂龔翠巗所脩古棋經》,龔開是流亡宋軍的一員。19詩起首說襄陽戰事正在進行,而龔開在揚州幕府悠閑下棋。南宋敗戰後,他隨殘軍護送流亡宋廷南下。陸秀夫和末帝之死結束宋朝國祚,隨後蒙元統一天下。20詩的結語云:

蜀山婦姑三十六,破屋數間昏不燭。 夜來教得王積薪,滿眼長安胡馬塵。

這四行引用唐傳奇《集異記》收錄的一則故事:安史之亂時,翰林棋手王積薪隨唐玄宗幸蜀,夜宿民家,得二女傳授棋藝,成爲絕世高手。21吴莱藉此典故指出龔開在杭州淪陷後的行蹤:他和王積薪一樣,也是隨皇帝避難至偏遠地區的傑出棋手,事後回到國都,滿目盡是異族占領的痕跡。

在1280年代晚期至1290年代初,龔開邀請十二位友人為陸秀夫作輓詩,共收到十八首,他自己亦有一作。22他在1292年三月為合集所作的序言中說:「往僕自泉南回浙西,聞公死事,悲悼不勝情。」23泉州是宋廷流亡途中的一站,而杭州府是浙西三府之一,龔開之言驗證吳萊詩中他隨流亡宋廷南下抗元,事後返回舊都杭州的敘述。陸秀夫1279年二月殉國的消息最晚已應在當年冬天傳至杭州,24因此龔開可能在1279年秋冬回到杭州,其後數十年也主要活動于杭州。25鍾馗卷最可能作於此地。

異族服飾的鬼婢:對回回的仇視

鍾馗畫卷中段坐在肩輿中的女子有五位侍女(圖3)相隨。其中懷抱小貓的一位的衣著和髮型為漢式,但另四位的則有鮮明的中亞、西亞和南亞民族特色,中世紀的中國人難以區分他們的族群和信仰,籠統泛稱為「回回」(穆斯林)。這四人包括兩位肩輿者和兩位鬼婢:梳豬尾辮者以左臂拎一包袱,繫頭巾的高䠷者則手持一綑束。後者的頭巾有鮮明的異國特色,交叠的布條從兩側鬢角傾斜上行,在額頭頂部交叉成一尖角(圖4)。傳統中式頭巾覆蓋頭髮,打結固定,結或綁在頭側(圖5),或在頭後(圖6),與前者迥然不同。鬼婢的頭巾是阿拉伯世界中多種族群使用的類型,例如在西安元初墓葬出土的一個中亞或西亞男立俑上,頭巾將布條先捲成繩索,然後從兩側斜向交叉向上,圈住頂部的布片(圖7)。26此俑在中國製造,可靠地反映出龔開那時在中國活動的回回勞工的形象。

四位鬼婢穿著相同樣式的鞋,鞋身狹窄尖頭,脚背裸露。這種形狀的鞋在中國現存的圖像和考古文物中似乎沒有案例,27然而回教世界的男女已穿了數百年,例如阿拉伯詩人al-Hariri(1054–1122)所著散文詩Maqâmât的十三世紀抄本中一幅插畫上的老人和童子(圖8)和十二或十三世紀一件伊朗陶碗内側繪製的女子(圖9)。

至於衣著,肩輿者和繫頭巾的三位鬼婢都穿著及膝的褙子(背子)(圖3),袖子長而窄、直領、開敞的鑲邊對襟、腋下開長衩,此類服飾在宋代流行於社會各階層的女性。28褙子裏面穿著抹胸,用帶子繫於後背腰間和頸後。29典型的褙子與抹胸搭配例如四川瀘縣宋墓壁上石刻侍女的衣著(圖10)。30連龔開畫中繫頭巾侍女右臂加長的袖子都有宋墓石刻的先例(圖11)。

在下身穿著上,四位鬼婢的褲子頗為特殊,並非中國傳統樣式。宋代中國女性勞工的褲子可穿於外袍之内(圖12),或在撩起塞於腰際的裙子下方,或者單獨穿(圖13)。其褲管十分寬大,底部皺褶堆叠於脚踝四周,遮住脚背後半,而鞋子為圓頭,寬適結實。31然而四位鬼婢穿的褲子都是直褲管、柔軟輕飄,底緣懸浮於脚踝之上,讓穿著穆斯林尖頭窄鞋的雙脚一覽無遺。繫頭巾侍女的形象清楚展現了褲子的式樣(圖14),十分類似西亞和南亞人常穿的shalwar褲,其特徵為直褲管,底緣通常懸于脚踝之上。雖然shalwar一般穿在小腿長度的外袍内,但1314至1315年間在伊朗大不里士(Tabriz)地區繪製的《史集》(Jami’ al-tawarikh)中的一幅插畫裏,一女瑜伽師穿的纏腰裙正面開長縫,露出shalwar的全貌(圖15),與龔開畫中鬼婢的褲子同型。自先知穆罕默德(632年卒)起,回教世界的服裝在數百年間並無太多男女之別。32中世紀文物上的圖像顯示男女都穿此類褲子和尖頭窄鞋(圖8,9)。

另外值得注意的是,中國女性勞工穿的褲子是粗服,通常沒有紋飾,而四位鬼婢的卻遍佈圖案,這是印度或波斯的美學特色,例如圖15中女瑜伽師的褲子。尤其她褲上的雙弧綫圖案和龔開畫中梳豬尾辮女孩的褲子非常類似(圖16)。此圖案在鄂圖曼(Ottoman)帝國時期(1299–1922)成爲流行紋飾。33該帝國的根基在西亞,儘管雙弧綫紋飾可能源自東亞,但十三世紀晚期當西亞被蒙古人統治時,或許已流行於當地。鑒於此圖案未曾見于中國服裝,而女瑜伽師的褲子顯示它在十三至十四世紀初已融入西亞的女性服裝,龔開畫中史無先例地用雙弧綫圖案裝飾女褲,最大可能是受到元初居於杭州的穆斯林女性衣裝紋飾的啓發。

異國特色最鮮明者,是梳豬尾辮女孩所穿的Y字形對襟前開、窄長袖的及膝黑袍(圖16),類似穆斯林服裝中泛稱卡夫坦(kaftan)的外袍。卡夫坦的形制因時因地略有不同,最典型的設計是「前面中央直下對開……通常用紐扣在中央扣合至腰部。袖子多樣……長而窄的超過手腕,但穿時要推上,布料因而堆摺于下臂。」34龔開畫中梳豬尾辮女孩的黑袍右臂袖子很長,而左袖上推,邊緣堆聚手腕附近,符合卡夫坦的特徵。與中式左右敞開或拴帶子綁合的褙子不同,她袍子正面左右兩片的邊緣在V字形領口下的直沿處重叠,可能是用紐扣固定。這樣的袍子在中國沒有先例,但見於穆斯林服裝,例如十二或十三世紀在伊朗製作的一個陶碗内面所繪女子穿的藍邊灰袍(圖17)和一幅約繪于1430年的波斯插畫中的黃色女袍(圖18),可見這種設計在穆斯林女裝中的延續性。

龔開在鬼婢服飾中注入中亞和西亞族群的元素是一創舉,並引發了幾個問題,首先是形象的來源。元初時,穆斯林居留杭州已將近四個世紀。35雖然廣州是北宋的主要海上貿易港埠,但位於大運河南端的杭州日趨重要,978年設置市舶司,統轄浙江地區各港口的對外貿易,逐漸與廣州和明州(寧波)鼎立為國際商業中心。杭州在南宋時成爲國都後,除商人之外,各國使節及其家人亦雜沓而至,居民更加多樣,富人大多是從事海上貿易的外商,包括許多阿拉伯人和波斯人,都是聚居於族群社區的穆斯林。36

元初杭州藝文界名士周密(1232–1298)曾説:「今回回皆以中原為家,江南尤多,宜乎不復回首故國也。」37學者許有壬(1286–1364)又指出,他們雖然住在中國,但不改其穆斯林生活習俗。38周密曾詳細記載1291年春在其杭州寓所外見到的穆斯林族群喪事,可驗證許有壬的觀察。39在生動描述繁雜的準備過程後,他説:「其棺即日便出,瘞之聚景園,園亦回回主之。凡賃地有常價,所用磚灰匠者園主皆有之,特以鈔市之。」聚景園最初是南宋的御花園,40逐漸發展爲周密筆下規模完整、專業化的穆斯林墓地必然需要數十年,可見當時杭州的穆斯林人口相當可觀。41龔開畫中的異族服飾可基本確定來自生活中直接觀察。

龔開沒有留下任何關於回回的言論,但鍾馗卷中鬼婢服飾的多樣西亞元素顯示他知道這個異族,而她們奇特的造型則流露出他的觀感。不像唐代社會上下普遍崇尚胡服,宋代禁胡服的敕令可能始於北宋徽宗(1100–1126在位)宣和元年(1119),並延續至南宋孝宗(1162–1189在位)淳熙十二年(1185)或更晚。42當時滲入中國的異族服飾主要來自北方遊牧民族,特別是占據華北的契丹和女真人。43似乎沒有文獻或圖像表明宋代或元初有漢人穿戴回回服飾的現象,但零散化的汲取可能存在於異族通婚的家庭。周密說:「今回回皆以中原為家」,反映他們娶中國女子,在地成家。至元八年(1271)二月忽必烈(1260–1294在位)旨令「諸色人同類自相婚姻者,各從本俗法;遞相婚姻者,以男爲主。」44因此通婚家庭中,回回服飾應比漢服普遍,或單穿,或混搭,可見於公衆場所;但作為日常穿著,可能僅限於通婚家族,未成流行風潮,因此沒能留下圖文資料。

龔開的鬼婢形象應受到了上述社會現象的啓發。女性鬼魅罕見于中國圖像傳統,既無公認的原型,他便可以自創,引入異族文化的母題,傳達新意。如同走在她們前方兩位露齒嬉笑的男鬼,這些極富原創性的鬼婢形象也為畫面增添了些許幽默趣味。肩輿居後的一位作鬼臉,鼓動超大鼻孔,舌尖伸出左嘴角;居前的一位則沒有鼻梁,鼻子與嘴融合成鳥喙般的尖銳吻突(圖19)。然而龔開題跋中宣稱要用深思新意矯正鍾馗猥近粗陋的舊形象,因此她們面相的動物化,不僅僅是藉風趣生色,更重要的在暗示她們是低於人類一等的異類,而他對梳豬尾辮和繫頭巾的兩位鬼婢的詭異刻畫更是令人錯愕。

如同鍾馗的妻子及其漢人侍女,梳豬尾辮女孩的雙頰、下巴、頸子和前胸上部皆塗黑,可能表示她是鍾馗家的一員,因爲這型濃妝見於儺儀從事者的圖像。45作為畫中唯一穿著純粹穆斯林服飾的人物,只有她的額頭上標記了兩個字「八十」(圖20)。這個有意義、用書法筆觸寫就的詞彙,不是面妝的點綴圖案,而是始於周代(公元前約1050–249)的傳統刑法中稱爲「黥面」或「墨刑」的面部刺青。46截至南宋的1187年,用「黥面」處罰的罪行已多達570種。47私逃的僕役早在晉朝(266–420)就已列入。48處罰小罪的黥文極少留下記錄。雖不知鬼婢額上所刺的「八十」二字何解,或只是龔開隨意選取以仿效黥文的視覺效果,但此舉卻簡單而有效地點出,純粹作穆斯林裝束的女孩曾經是個罪犯。

繫典型西亞、南亞式頭巾的高瘦鬼婢表情狂放,迥異他人(圖4)。她直視漢人侍女的眼神放肆不遜,下頜突出,不尋常的巨口大開,類似吳道子傳統中反抗護法天王降伏的狂野小妖,例如五臺山佛光寺的唐代壁畫(圖21)和克利夫蘭博物館所藏繪于南宋1200年代的《佛道主題畫冊》第41開。49此冊舊稱《道子墨寳》,很可能是當時作坊繪圖所使用的粉本的合集,反映這個母題持續而廣泛的流傳。這古怪的面容也令人聯想到護法天王的食人鬼從和淪入永恆饑餓的餓鬼。50龔開透過圖像典故,將妖邪惡靈的屬性注入這位穆斯林裝束的鬼婢。

或許爲了把她的内在邪性形象化,龔開在她的褙子和褲子上畫了許多毒蠍和傳播疾病的老鼠圖案(圖14)。到清代(1644–1911)中葉,鍾馗的驅邪神力已超越年終驅鬼,擴及于端午節時的現世毒物。51但在龔開的時代,鍾馗似乎只驅除超自然界的妖邪,并不處理世俗的毒物,因此將蠍子和老鼠圖案視為具有道德寓意的邪惡象徵比較合理。畫中作穆斯林裝束的豬尾辮女孩使用中式的墨妝,而繫頭巾鬼婢衣上的蠍子和老鼠似乎擴散至漢人侍女的衣上,現身為蛇和蜈蚣等同類毒物(圖22),這反映出兩種文化的互動和族群分界漸趨模糊。在宋代和元初,這種「蠻夷」摻雜中國文化的現象令許多儒士憂懼。宋代幾乎一直處於北方和西北强悍的遊牧民族的威脅下,國勢孱弱,國家地位下降,隨著文化與民族主義逐漸交織參雜,政府和士流的「中國」意識亦隨之上升,警覺異族習俗進入社會,持戒懼排斥的態度。52雖然宋人的仇外心態主要針對契丹和女真,但所有非漢人的族群都不能倖免。中國的自大心態在一連串政治挫敗——尤其是蒙古征服——之後不得不收斂,但優越感根深蒂固。龔開使用服飾上的毒物圖案反映漢人受穆斯林影響,或隱喻漢人汲取穆斯林習俗是一種毒害。

龔開在他書于畫後的鍾馗新傳中說「赤幘烏衫固可烹」(第九行),二者在原典故中是殺人的雄鷄和母豬精,後來被一書生消滅。53石慢(Peter Charles Sturman)指出,「赤幘」和「烏衫」可能分別影射畫中繫頭巾和穿黑袍的兩位鬼婢,54因此龔開不僅在形象上醜化這兩位回回服飾特徵鮮明的婢女,更希望消滅她們的存在。在元初的杭州,儘管大多數人并不特別仇視西亞、中亞移民,但宋末隨抗元軍寓居泉州近三年的龔開曾親身經歷當地回回强人的迫害,或許導致了他强烈的負面印象。55

在泉州期間,龔開居於泉南。56此地是城南介於晉江和城墻之間的繁盛商業區,居民的族群和文化多樣而活躍。1087年市舶司建立後,泉州在十二世紀中期已發展為中國三大商埠之一,甚至可能超越廣州。57異邦社區聚集于泉南,58外地人以來自西亞的阿拉伯和波斯人最顯赫。59泉南除了有經濟優勢,緊鄰的泉州灣亦能供應仍相當可觀的南宋艦隊之軍需,而且在地的三千多位宋宗室成員應會全力支持,這些條件使泉州成爲了理想的復興基地。60

然而復興宋室的計劃尚未開始即受挫,主要由於一位阿拉伯血統的蕃商兼回教信徒蒲壽庚(活動于1245–1286)的干預。61蒲壽庚藉海上貿易致富,在南宋末成爲泉州提舉市舶使,在市政上有極大影響力。62當流亡宋廷於1276年十一月抵達泉州灣時,他曾前去覲見並邀請君臣駐留。宋將張世傑因懷疑蒲壽庚的忠誠而婉拒,稍後又搶奪蒲氏的艦隊和物資補給宋軍。蒲壽庚為報復,對宋宗室成員和南下宋軍大肆屠殺,端宗一行轉赴廣東潮州。蒲壽庚於十二月八日降元獻城。63次年七月張世傑率兵返回,欲取泉州,但圍城三個月後被蒲壽庚擊退。64更令宋遺民憤恨的是,當宋廷沿海路撤離南下時,蒲壽庚率兵追擊直到廣州,在潮州一帶的三次戰役中大敗宋軍。65南宋的兵力和士氣大挫,未能恢復如初。

龔開沒有隨宋廷南下廣東,或許是因期待宋軍反攻而留在泉州,直至1279年晚期返回杭州,前後近三年,曾兩次經歷宋軍與穆斯林地方官領導的衝突,無疑聞知蒲壽庚追擊宋廷,擊潰艦隊,而自己十分僥幸地逃過了蒲壽庚對泉州宋軍的屠殺。雖然蒲壽庚叛宋有當地漢族精英的支持,他們為保全社區和個人利益而漠視君國大義,但蒲壽庚是流亡宋廷直接交涉的對象和屠殺宗室和宋軍的首腦,理當作爲親元叛宋群體的代表。66他破壞了龔開投身的復興宋室運動,其指使的大屠殺更危及了龔開的性命。龔開後來在杭州再見回回移民,痛心的往事可能重新浮現,使他在畫中開創回回服飾的鬼婢,醜化以抒餘憤。

矮胖作勢的墨鬼:對藏僧的仇視

關於龔開《中山出遊圖》中靈活高䠷的男鬼形象,儘管前輩學者揣測有中亞藝術的淵源,67但更可能出自唐代壁畫和其他宗教圖像中居主流地位的吳道子傳統。如李雪曼(Sherman E. Lee)指出,這個母題的一個典型先例是五臺山佛光寺的唐代壁畫鬼從。68居鍾馗卷起首處的鬼僕上身裸露,肋骨隱現,龔開粗放的筆觸和生動的明暗對比勾勒出結實的筋肉和矯捷的行動(圖23),非常接近佛光寺壁畫中護法天王的鬼卒(圖24)。除了技法類似,二鬼都穿豹紋及膝褲,膝蓋骨都用平行短綫加上兩側的對稱圓弧表現。除了矮胖的平塗墨鬼之外,鍾馗卷中的其他男鬼都與居首者屬同一類型。他們四肢修長的體格從壯碩到精瘦不一,墨暈從淺灰到濃黑皆備(圖25)。多樣的面部表情使肢體顯得更為活躍,個性分明。

矮胖墨鬼的形象截然不同。他厚實的軀體用濃墨平塗表現,臉龐、前胸、手臂和腿的關節用留白的細縫顯示輪廓。他未隨著隊伍右行,而是背對大家,駐足面對觀畫人,左右脚皆作正面透視像,左膝前屈,右腿斜伸,擺出一個特殊的姿勢(圖26),李雪曼比為繩索操縱的木偶(marionette)。69他的外形不像自然生動、邁步右行的鬼眾,而孤立于畫面起首的底緣,在位置上也不屬於他們的團體。

矮胖墨鬼的特異姿勢和畫中的位置,呼應杭州六和塔基座外部刻于十二世紀中期一列遊行隊伍中居首的小矮人(圖27)。李雪曼認爲石刻表現的是鍾馗與其鬼僕,而且是後來的龔開、顔輝和傳爲顔庚筆下同類題材畫作「在類型和風格上的先例」。70六和塔石刻為橫幅,似一短卷。右端起首處一小人面對觀者而立,雙手舉一大盤過頭,盤中物似為石頭。他的左膝前屈,右腿斜伸,姿勢類似鍾馗畫卷中的矮胖墨鬼,只是更加模式化;圓鼓鼓的肚皮也突出于覆蓋胯部和大腿的圍腹兜(圖28)。一條長圍巾從頸部垂下,左端越過左大腿,右端從右肩降至右腿後方,觸地後又彎曲飄舉。他的後面跟著一右行隊伍,包括兩位官員和携帶旗幟、寶物的半裸身隨從。儘管蔡君彜(Chun-yi Joyce Tsai)令人信服地指出石刻内容是外族進獻貢品而非鍾馗出行,但它與龔開的鍾馗畫卷在圖像上的關聯仍清晰可見。71二者都屬於群體出行的風俗畫,步調閑散,疏密隨意;起首處都并列一側身右行的官員和一正面佇立的小矮人。二人身後都跟著一隊形象古怪的僕從,而僕從的體型、極簡衣著(腹兜、短褲)、生動自然的動作和長杆歷歷的背景也都類似。無論宋元之際的人們是否認爲石刻内容為鍾馗,龔開都非常可能知道這件名勝區的公衆藝術,並從中汲取創作靈感。若鍾馗卷的確有六和塔石刻的淵源,龔開對原型所作的徹底轉化即彰顯出他要為鍾馗形象注入的「新意」。

龔開畫中的矮胖墨鬼雖可能源于六和塔石刻的擎石小人,但他的純黑軀體、短而厚實的四肢,尤其是炯炯圓睜的雙眼,皆異於原型,顯示另有圖像根源。有一類神祗外形如擎石小人,有渾圓的肚皮和雙腿一屈一伸的模式化立姿,可能更直接地啓發了龔開的矮胖墨鬼造型,即藏傳佛教中作忿怒相的護法,隨著蒙元滅南宋而來到中國東南。習見于西藏藝術的忿怒護法,來自六世紀印度民間宗教中夜叉(或藥叉)和濕婆的脇侍濕婆伽那,身軀矮胖圓腹,形象古怪。72其他的根源包括皈依佛教後成爲護法的羅刹,膚色暗沉或呈黑色,矮胖大腹,四肢粗壯,巨眼圓睜,張口露齒作忿怒相。73後來這些忿怒護法逐漸以一種標志性的立姿出現,稱爲pratyālīḍha(右膝屈,左腿斜伸)或ālidha(相反姿勢)。74一個典型例子是内蒙古自治區哈拉浩特出土的西夏(1038–1227)十三世紀初唐卡上的不動明王像,現藏克利夫蘭博物館(圖29)。它深藍的軀體按傳統用不透明顔料平塗,幾乎完全沒有暗示立體的深淺之分,臉龐、下巴、耳朵、鼻端、胸部肌肉的輪廓和頸上的圓弧皺紋都用留白技法表現。這種以留白或淺色綫顯示輪廓的作法偶見於動物、器物、服飾圖像,但未曾施用于中國傳統繪畫中的人體,然而在當時的西藏藝術中十分普遍,沒有地域之分(實例見下文)。龔開筆下的矮胖墨鬼眼神炯炯,面似臉譜,雙腿一屈一伸,姿態凝止而特異,面容和肢體的輪廓留白,不僅在圖像上也在技法上受到藏傳佛教忿怒護法的啓發,是極有可能的。六和塔石刻的擎石小人或許是龔開最初的靈感,但他加以變形,影射藏傳佛教神祗。他淡化後者的凶猛表情和模式化立姿,使矮胖墨鬼的形象較能融入中式敘事畫,卻不失其獨特。

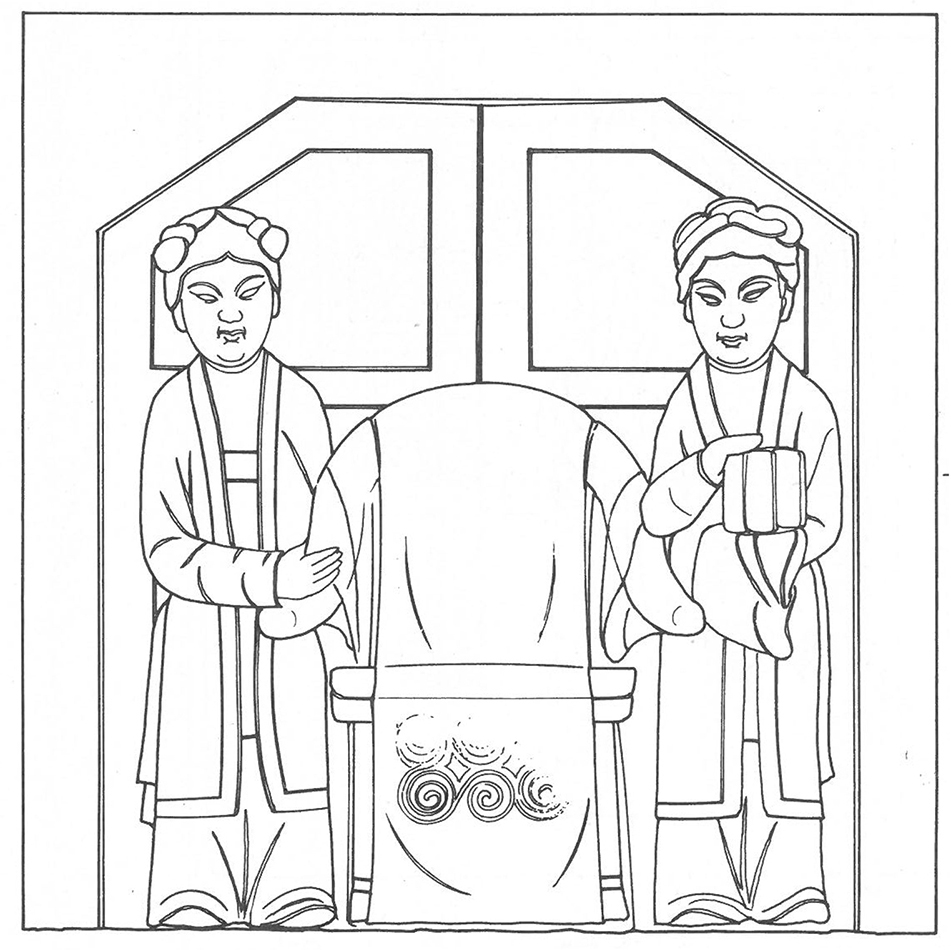

龔開約在1279年晚期自泉南回到杭州居住後,有許多機會見到藏傳佛教的忿怒護法形象。至元十四年(1277)二月江南諸路釋教總攝所建立於杭州,75藏傳佛教在西夏血統的河西(今甘肅一帶)僧人楊璉真加(又作楊璉真伽、楊璉真珈,活動于1277–1291/92)的領導下日趨茁壯。楊璉真加是忽必烈1277年任命的三位江南總攝之一,至1287年初已執掌大權,1291年五月因「盜用官物」等不法行爲失勢受審,但次年三月獲忽必烈赦免,可能復官至仲秋。76杭州藏傳佛教藝術的一大重鎮,是西湖區靈隱寺前的飛來峰,其上有數十龕漢式和藏式兼具的佛教造像。例如建造于楊璉真加掌權期間的84號「凸」字形大龕内,端坐的尊勝佛母左右有四尊作忿怒相的護法明王,雙腿右屈左伸,呈典型的模式化立姿(圖30)。771285至1288年間,楊璉真加還在鳳凰山毀於火災的南宋宮殿遺址上,主持興建了五座佛寺。78五寺中只有藏傳佛教的尊勝寺獲得建塔的殊榮,該塔為藏式建築,「其形如壺,堊飾如雪,故又名白塔。」79

新建於宋宮遺址的五寺吸引著漢族文人前來觀景憑弔,緬懷故國。為龔開所編陸秀夫輓詩集贈稿的仇遠(1247–1326)就在出遊時寫下「鳳皇山故宮」一詩。80郭畀(1280–1335)于1308年造訪該地時曾參觀尊勝寺,記下了藏式特色的「正殿佛皆西番形像,赤體侍立。」81後者應指作忿怒相的護法。龔開很可能也為追思前朝而前往五寺,在喜好古怪形象的驅使下,進入尊勝寺和白塔,一覽輝煌展示的異族藝術。

除尊勝寺的藏品之外,白塔還「内藏佛經數十萬卷,佛菩薩像萬軀。」82雖然此二建築已不存在,但從同時期在西藏、敦煌等地的藏傳佛教石窟、寺廟中由巨幅壁畫和耀眼塑像組成的的裝飾體系,可以約略想見其貌。例如西藏西部阿里地區札達縣的帕爾嘎爾布石窟的西壁,就繪滿了十三至十四世紀的神祗和群像,而南壁入口的兩側有四位作忿怒相的護法(圖31),其中三位作右膝彎曲、左腿斜伸的立姿,居左上方的一位明顯使用留白手法勾勒平塗的五官和肢體輪廓,儘管雙眼和口部殘損,且原本深暗的色調已褪為灰藍,不復舊觀(圖32)。更令人矚目者,是完成于1309年之前的敦煌莫高窟第四六五窟立於東壁入口右側的忿怒相護法,其右膝彎曲,左腿斜伸,幾乎和真人同大,眼眶、下腹、大腿等處依稀可見留白或淺色輪廓(圖33,34)。這些壁畫證實了忿怒相護法在藏傳佛教中的醒目地位和廣泛流傳。杭州新建的尊勝寺和白塔理應使用類似的裝飾體系,龔開等人可從而得見忿怒相護法的標志性形象和姿態。

龔開對這外來的新宗教想必所知甚少,也不甚關心,因此他爲何會在鍾馗畫卷中影射令人難解。更不尋常的,是矮胖墨鬼的表情和肢體語言繼承了西藏忿怒護法的對抗、威嚇本質(圖26)。灼灼逼人的雙眼因前傾的上半身更見挑釁意味,肩膀聳起,手臂内彎,向左右展開,凸顯出結實的肌肉内蘊强大威力的印象。和身後嬉笑的眾鬼僕相比,矮胖鬼散發著威脅感,而鍾馗的神態正與之相反(圖35)。他坐在一個相當局促的小轎上,雙肩下垂,顯得收斂戒懼,幾乎有些畏縮地轉頭回顧,83迥異於史料記載和先前圖像中狂放活躍的造型,例如波士頓博物館藏十二世紀道教《三官》組畫中《地官圖》的前景(圖36)。近距離上下并列的位置關係,加强了鍾馗一反常態的憂懼與矮胖墨鬼的威嚇架勢所形成的對比。

龔開在畫中影射藏傳佛教,可能緣於該教領袖楊璉真加于至元二十二年(1285)主事發掘宋帝后陵寢,這是最令元初漢人悲憤痛譴的事件。是年八月和十一月他兩度遣人發掘位於杭州東南約三十里的紹興的一系列宋陵。84當時住在杭州、但與紹興的宋遺民往還密切的周密,在文集中寫下了令人髮指的細節。據他記載,1285年八月一群西藏或西夏僧人在楊璉真加的支持下,發掘宋寧宗、楊后、理宗和度宗的陵寢,「盡取寶貨不計其數,又斷理宗頭,瀝取水銀含珠。」「或謂含珠有夜明者,遂倒懸其尸樹間,瀝取水銀,如此三日夜,竟失其首。」之後「又於當年十一月十一日前來將孟后、徽宗、鄭后、髙宗、吳后、孝宗、謝后、光宗等陵盡發掘,劫取寶貨,毁棄骸骨。」85有一事雖然周密未曾記載,但數十年後由大學士宋濂(1310–1381)補充道:「乙酉(1285)正月奏請如二僧言,發諸陵寳噐,以諸帝遺骨建浮屠塔扵杭之故宫,截理宗頂以為飲噐。」86陶宗儀(1322–1403)亦言:「捴浮屠下令裒陵骨雜置牛馬枯骼中,築一塔壓之,名曰鎮南。」87鎮南塔即尊勝寺附屬的白塔。

周密未提帝后遺骸埋於塔下,可能因爲知道塔下埋的其實並非宋皇室。楊璉真加任骸骨散棄墓園後,一群忠憤的紹興遺民在周密的表弟王英孫(1238–1312)88和其門客唐珏(1247–?)89的領導下,冒著生命危險搜集帝后遺骨,重新葬之于因王羲之(303–361)修禊雅集而知名的蘭亭附近的一座小山上。90王英孫出身名門,以周濟流離失所的宋遺民爲人所重。

雖然漢人普遍憤恨楊璉真加,但龔開的感受可能比一般人更强烈,因爲他從1280年代晚期開始成爲周密交遊圈的一員,應有機會聽到參與換骨行動者的個人化描述。聚集于周密和王英孫這對表兄弟周圍的杭州和紹興遺民彼此熟稔。周密1287年春得到一件王獻之(344–388)《保母志》拓本,後附姜夔(約1155–約1235)長跋,十分珍貴。他先自添一跋,自此到1296年間共請了二十餘位友人書跋,起首的十五則現藏北京故宮博物院。91龔開未附紀年的跋文(第十六則)已佚,約略書于1288至1292年間,詳述這件拓本的重要性和自己的鑒賞經過。92王英孫的跋緊接鮮于樞(1246–1302)1288年跋之後,後面跟著一個七人同觀的跋,其中三人都為龔開所編的陸秀夫輓詩集贈稿,93反映王英孫和龔開這幾年間應活動于同一社交圈。另一位換骨行動領袖唐珏,據文獻記載,與周密和仇遠屬於同一個於宋亡後定期聚會填詞的遺民詩社。94周密和仇遠無疑從唐珏口中聽到換骨義行的第一手描述,龔開從而能得知王英孫和唐珏對事件的親身感受。

如前文所述,郭畀記載尊勝寺正殿諸神的形像時,只描述了「赤體侍立」的護法。95田汝成(1503–1557)在其《西湖遊覽志》中以「醜怪刺目」批判楊璉真加監造的飛來峰佛教造像。96藏傳佛教的佛和菩薩形象與漢式造像有相當的互通處,因此他的尖刻詆毀應是針對作忿怒相的護法(例如圖30),其矮胖體型、骷髏與活蛇組成的飾件、凶猛的表情和戲劇性姿態迥異漢人心目中的神聖。

此外,作雙腿一屈一伸立姿的西藏神祗常以女神跨坐男神腿上的交合雙修「父母相」(yab-yum)出現,密教用以象徵悲憫與智慧一體。97例如在敦煌莫高窟第465窟的南壁上,三幅壁畫的赤身主神都作「父母相」(圖37)。中國文人不解交合雙修的象徵意義,以淫穢視之。遺民藝術家鄭思肖(1241–1318)在其《心史》中如此描述北京附近的藏傳佛寺:

幽州建鎮國寺,附穹廬側,有佛母殿。黃金鑄佛,裸形中立,目矚邪僻,側塑妖女,裸形斜目,指視金佛之形,旁別塑佛與妖女裸合,種種淫狀,環列梁壁間……傳此教妖僧,時殺人祭而食,手持人指骨節數珠。此妖僧乃西蕃人,傳西蕃外道邪法,韃主僭加之曰「帝師」。98

無論是單身像或雙身像,這種立姿特殊的神祗純粹出於喜馬拉雅文化,想必令初次接觸到西藏宗教的漢人印象深刻。龔開如鄭思肖同爲元初遺民,在杭州的藏傳佛教建築中見到這類圖像時,很可能也有類似的厭惡。跋扈藏僧的惡行可能引發他在畫中影射作威嚇造型的藏神,表達内心的憂懼憤慨,而著眼西藏諸神中最具異族特色、又最令漢人反感的忿怒相護法,是自然不過的選擇。

鍾馗卷的繪製時間

龔開可靠的傳世作品除了《中山出遊圖》只有一件描繪瘦馬的短卷,亦未紀年。99雖然無法從風格判斷鍾馗卷的繪製時間,但從外在客觀因素或可推斷約略時段。1280年代晚期至1290年代初期,是杭州1276年淪陷之後遺民的仇外心態和民族意識高漲的另一高峰。就龔開個人而言,他大約在1288至1292年間為周密的《保母志》拓本書跋,顯示與抗拒楊璉真加、私葬宋帝后遺骨的義民領袖活動于同一社交圈。龔開為宣和時期(1119–1125)從叛民變爲平亂義士的宋江(活動于十二世紀早期)等人所作「宋江三十六贊並序」收於周密1288至1292年間編著的文集。1001270年春李庭芝奉命督師襄陽,解蒙古軍圍城之難,龔開等多人在京口(今丹徒)送行賦詩,他匯集唱酬詩作為一冊,于1289年請方回(1227–1305)作序,或將付梓。1011292年三月,龔開為十三位詩人追悼陸秀夫的十九首輓詩合集作序,102搜集活動可能始於1280年代晚期。

龔開畫中的藏傳佛教母題意味作畫時間在楊璉真加1285年發掘宋陵之後。鍾馗與淵源於西藏作威嚇架勢的墨鬼上下并列,他收斂戒慎的神態似乎反映宋遺民對這位藏僧無比威權的憂懼,而楊璉真加在1291年夏遭解職,次年雖獲賜還人口、田產,但大勢已去。而1290年代中期杭州文人的仇外心態已趨緩,回紇人高克恭(1248–1310)的到來可能是原因之一。高克恭1289至1290年間曾短暫任職杭州地區,結識了一些周密的友人,例如鮮于樞。當他1291年至1293或1294年第二次出仕杭州時,實施了幾項重要的利民措施,獲得地方知識分子的敬愛。103他熱衷繪畫,交遊很可能擴展至藝術圈。士流逐漸體會到南北統一的文化利益和保存本土傳統的需要,不再一味敵對有權勢的異族人士,龔開亦可能如此,其詩文中可見的亡國傷痛至晚年漸漸化爲懷舊哀愁,因此鍾馗卷的繪製大概不會晚於1290年代早期。

鍾馗卷後現存的題跋時代偏晚,可能是書跋者沒有提到龔開畫中影射時事的原因。十六則現存元代跋中最早的是李鳴鳳(13–14世紀)的詩,其中一行寫道:「老嵓[龔開]去我久。」龔開卒於1307年,若「久」字指約略十年,則此跋約書于1317年或更晚,即蒲壽庚叛宋之後四十餘年,楊璉真加發掘宋陵之後三十餘年。書跋最熱烈的時段通常在作品完成後不久,例如《保母志》拓本最早的十一跋全都書于周密1287年春獲得此作之後的一年之内。龔開的友人也最可能在鍾馗卷完成後不久即書跋,或言及畫中對時事的影射。這些早期題跋可能因種種原因遺佚,或被擔心仇外言論的元代收藏家裁去。數十年平靜過去後,元初的異族暴行只剩下模糊的記憶或彼此衝突的流言,現存題跋的作者沒有和龔開直接交往,也沒有親身經歷那段歷史,難以體會龔開對回回和藏僧的反感。

《中山出遊圖》的寓意

鍾馗的憂懼神態和畫卷對蒲壽庚叛宋、楊璉真加發掘宋陵兩件時事的影射,使龔開此作在所有的鍾馗圖像中獨樹一幟。他在題跋中自言要為這舊題材賦予「新意」(圖2),關鍵在透過形象和文字塑造一個新鍾馗。在由七言詩和短文組成的跋語中,鍾馗來自以烈酒聞名的中山(在今河北省),新稱呼為「髯君」。他與家人在出行途中於驛舎休息,將出沒舎區、殺害旅客的鬼魅烹食。無法獲取「美人」(楊貴妃)的血為飲料令他倍感挫折,因而歸家,一醉三年,但仍憂慮有人要謀權篡位(有中亞血統,可能是粟特人的安祿山)和楊氏姊妹(「八姨」)腐化朝廷。待他清醒過來要為國除奸時,楊貴妃已作古。

龔開的鍾馗新傳不提神話中最精彩的啖食宮妖情節,卻另創潛居三年,沒有從事例行的驅鬼,而且如幾位書跋者後來指出,將鍾馗聯繫到危害國家的腐化嬪妃和異族叛將。104最重要的是,這些新創的部分呼應龔開自己在宋度宗時的出仕經歷。時人將度宗的弱點比諸唐玄宗,例如陳方(約1367年卒)在《中山出遊圖》後的跋語中說:

嗟哉咸淳人不識, 夜夜宮中吹玉笛。

咸淳是宋度宗的年號,而「宮中吹玉笛」一事,主要由於樂史(930–1007)所編的《楊太真外傳》所述,特別影射唐玄宗縱情聲色。105玉笛是《唐逸史》所載鍾馗神話雛型中小鬼虛耗偷竊的玄宗私人樂器,玄宗之兄寧王和楊貴妃也擅長吹笛。

史家認爲度宗沉迷聲色是南宋亡於異族的主因之一。106馬可波羅(Marco Polo,1254–1324)於元初來到中國,在遊記中對度宗宮廷作樂留下了警惕性的描述:

在這裏[御花園]國王[度宗]常在年輕女郎陪伴下作樂,有的坐馬車,有的騎馬,男子不許介入。有時國王讓女郎們携犬追獵小動物,累了就到湖邊樹叢,將衣服留在那裏,赤身進入水中,游來游去,國王觀賞取樂,之後大家回宮。有時國王把宴席設在那些高大茂密的樹叢裏,由女郎們服侍。他就這樣終日沉浸女色,不知「武器」爲何物!107

馬可波羅說這些事是他旅遊杭州時,由當地一位與度宗熟稔的富商所告知的。皇上生活糜爛的消息顯然廣傳于宮墻之外。

龔開不能公開批判前朝君主或自憐報國壯志未伸,因此在題跋中藉自身經歷重塑鍾馗以明志,通過批判好女色又有異族犯境危機的唐玄宗,以貶抑有同樣弱點和隱憂的宋度宗。鍾馗的新稱謂「髯君」呼應他自己的綽號「髯龔」。108鍾馗的新家鄉中山以烈酒著稱,而長久以來為酒文化重鎮的揚州不但緊鄰龔開的家鄉淮陰,也是他1260年代和1270年代早期在度宗治下的任職處。109正如鍾馗無法驅除楊貴妃和安祿山代表的兩大惡勢力,龔開也沒有能力為宋度宗減輕宮廷女色和蒙古犯境引發的危機。

龔開的公職也像鍾馗一樣中斷了三、四年。1269年冬,他隸屬的李庭芝幕府奉命赴襄陽解蒙古軍圍城之難,次年春天出發時,好友陸秀夫亦參與,龔開隨軍一路送至皖口(今安徽省安慶),但獨自返回揚州。110似乎他有出征的熱忱,但未能參與。他回到揚州散漫度日,如同「一醉三年萬緣息」的鍾馗。襄陽于1273年初淪陷後,李庭芝和陸秀夫回到江蘇,111龔開可能不久後加入他們。隨著度宗於1274年七月去世,宮廷女色已不再是威脅,但野心勃勃的蒙古人仍然是,龔開猶如楊貴妃去世後對異族叛亂仍束手無策的鍾馗。

龔開不但在題跋中藉文字使鍾馗變成自己的化身,也在畫中重塑鍾馗的形象,反映蒙古治下的元初社會中的自己(圖35)。雖然鍾馗的幞頭彎脚有些扭曲,靴子鬆垮,符合神話記載中衣冠不整的形象,但描繪一位讀書人掀起官袍,公然露出膝蓋和小腿,似乎沒有先例。他左膝蓋骨上的粗短橫紋,與他前面肩輿的僕從為同一類型(圖23)。這個行爲違背文人的儒雅舉止,是粗鄙勞工的動作,龔開或許藉此將自己在元初備嘗窘迫的新生活具象化。當時儒士的社會經濟地位劇降,從謝枋得(1226–1289)尖刻的謔語可見大略:

滑稽之雄以儒為戲者曰:我大元制典人有十等。一官二吏,先之者,貴之也。貴之者,謂有益於國也。七匠八娼九儒十丐,後之者,賤之也。賤之者,謂無益於國也。嗟乎卑哉!介乎娼之下、丐之上者,今之儒也。112

知識份子與教育程度低下者基本上已成爲同類。龔開畫中公開裸露小腿的文士官宦處身的已不是崇尚禮教的宋代,而是遊牧民族統治下的新世界,在民衆眼中,他的社會地位幾乎降至底綫。如同畫中活躍的鬼僕形象,鍾馗的神態、衣著、舉止亦見幽默諧趣,反映出他的自我調侃,儒士的尊嚴掃地,優越喪盡。

鍾馗要驅除的原爲神話中的鬼魅,至元初已轉喻强權異族,仇外意識可視爲龔開《中山出遊圖》的主題。畫中作爲龔開化身的鍾馗似乎携家帶眷離鄉前往較好的安身處,然而他沒有勇往直前,上身收縮下垂,顯得收斂警戒。他憂慮地回顧,似乎不確定要去哪裏,但圓睜的雙眼炯炯有神,透露洞見世事的智慧,不容錯覺、妄想。異族統治其實不可改變,無法逃離。影射藏文化的矮胖墨鬼與他的家僕并行,顯示無法將異族排距于切身環境之外。可能更令他憂心的,是異族人士和習俗滲入漢人社會的必然性,見於畫中鬼婢服飾的鮮明西亞特色。《中山出遊圖》可能繪於楊璉真加當權而杭州人對「回回」漸趨包容之時,反映龔開嚮往逃離蒙古統治,但確知無法實現,只好認命安於現狀,自我調侃紓解鬱憤。元初士人無力消滅現世的惡鬼,只得委曲共存。龔開托身鍾馗,藉這位神話人物一個平凡的生活片段抒發自己對社會新局面的仇外、憂懼心態和無可奈何的認命,不但是個人表白,也透露許多同代人的共識。畫中體現異族文化的人物是元初社會不同族群衝突和雙向同化的縮影,為風俗畫平添批判深度。

Notes

- 胡萬川,《鍾馗神話與小説之研究》,臺北:文史哲出版社,1980年,頁12–15。 ⮭

- 見宋祁、歐陽修等編,《新唐書》,卷 57,頁25上–下(清乾隆武英殿刻本)。《新唐書》稱作者為「盧子」,葉夢得稱「盧肇」,見其《避暑録話》,卷上,頁13下(明津逮秘書本)。 ⮭

- 《太平廣記》中轉載《逸史》(即《唐逸史》)七十六條,見愛如生中國基本古籍庫。 ⮭

- 現代學者一般依據明人陳耀文(1573–1619)《天中記》中轉錄的《唐逸史》「 夢鍾馗」條,以爲這條文字晚於北宋沈括(1031–1095)《夢溪補筆談》和高承(11世紀下半)《事物紀原》中的鍾馗小傳,詳見胡萬川,《鍾馗神話與小説之研究》,頁17–21。實際上《太平廣記》已大量引述《唐逸史》,可見《唐逸史》的鍾馗傳早於北宋的同類敘事。而且早在南宋,「夢鍾馗」已收入陳元靚(活動於宋理宗時,1224–1264)的《歲時廣記》。 ⮭

- 陳元靚,《歲時廣記》,卷四十,頁5上–6上(清十萬卷樓叢書本)。陳元靚生卒年不詳,但此書前有朱鑒(1190–1260)序言,因此可能活動於宋理宗時。 ⮭

- 沈括,《夢溪補筆談》卷三,頁3下–5上(明崇禎馬元調本)。 ⮭

- 有關從吳道子至元初傳世和著錄的鍾馗畫作,參見Stephen Little, “The Demon Queller and the Art of Qiu Ying (Ch’iu Ying)”, Artibus Asiae 46.1/2 (1985): 22–35. ⮭

- 香港陳仁濤曾收藏一幅傳石恪(十世紀)所繪鍾馗與家人僕從宴飲作樂的畫卷,紙本淺設色,見其《金匱藏畫集》,香港:統營公司,1956年,下冊,圖版2。此畫現在下落不明,繪製時間從南宋至明初學者意見不一,見Little, “Demon Queller”, 26. ⮭

- 夏文彥,《圖繪寶鑒》,卷五,頁3上(四庫全書本)。 ⮭

- 中山在今河北省,古代傳説出產「千日酒」,能讓飲者一醉千日或三年。見張華(232–300),《博物志》,卷十,頁2下–3上(古今逸史本);干寳(卒於336年),《搜神記》,卷十九,頁5上–下(四庫全書本)。 ⮭

- 如石慢(Peter Charles Sturman)指出,「赤幘烏衫」可能指干寳《搜神記》所載安陽城南一驛亭中殘殺行旅的雄鷄和母豬精。見Sturman, “Confronting Dynastic Change: Painting after Mongol Reunification of North and South China”, RES: Anthropology and Aesthetics, no. 35, Intercultural China (Spring 1999): 155n42。「赤幘」指雄鷄精,「烏衫」指母豬精。 見《搜神記》,卷十八,頁13下–14下。 ⮭

- 克利夫蘭藝術博物館的顔輝和大都會藝術博物館傳顔庚的鍾馗畫卷起首都有一鬼僕敲鑼,似乎宣告遊行開始,後面跟著持弄器皿、石頭、武器等的雜耍鬼衆,末段是鍾馗、時人和樂師。 ⮭

- 「家室」一詞指男子之妻,使用於南宋的案例可見陳傅良(1137–1203),《止齋先生文集》,卷十二,「右丞相葛邲(1135–1200)初拜贈三代封妻,四年(1193)三月拜」中「妻魯郡夫人王氏封信國夫人」條,頁8上(四部叢刊景明弘治本)。 ⮭

- 雖然鍾馗神話和畫史記載提到鍾馗有小妹,但「阿妹」也可以指妻子。鍾馗對「阿妹」妝容的親昵讚美通常為男子針對妻子或愛人,不太可能對自己的妹妹。杭州人翟灝(1754年進士)在其《風俗編》卷十八引《北齊書》所載王綽稱呼其妻為「妹妹」,揣測可能是後代這種風俗的根源,可見該用語有相當的普遍性。見林春美,〈館藏《鍾馗嫁妹圖》〉,《史博館學報》,1996年6月,頁39,註11。 ⮭

- 龔開在自題詩第十,十三,十四和十六行指涉楊貴妃和安祿山。羅覃(Thomas Lawton)據此揣測畫卷可能隱喻唐玄宗與楊貴妃出行,甚至幸蜀;或者為行獵,藉收妖暗示畫家對元初社會的不滿。見Lawton, Chinese Figure Painting (Washington, DC: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1973), 142–149, cat. 35。石慢(Sturman)指出龔開可能自比鍾馗,因爲二人的外貌有類似特徵,而且都未能實現抱負。畫卷可能醜化奢靡的楊氏姊妹,並藉唐玄宗縱情聲色,批判類似的宋末宮廷。見Sturman, “Confronting Dynastic Change”, 155–163。板倉聖哲認爲畫中女子施用墨妝可能和驅鬼逐疫的儺儀演員的妝容有關,畫卷藉除祟主題反映抗拒蒙古的心態,見其論文〈元代的鍾馗圖像—以龔開為中心〉 ,載《翰墨薈萃:圖像與藝術史國際學術研討會論文提要集》,上海:上海博物館,2012年,頁92–94。石守謙亦簡潔論述墨妝,認爲可能關係到當時的戲曲演員和參與儺儀者的妝容,見其〈雅俗的焦慮:文徵明、鍾馗與大衆文化〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,第16期,2004年,頁315。蔡君彝(Chun-Yi Joyce Tsai)的博士論文“Imagining the Supernatural Grotesque: Paintings of Zhong Kui and Demons in the Late Southern Song (1127–1279) and Yuan (1271–1368) Dynasties 想像鬼怪:宋末至元代的鍾馗和鬼魅繪畫”(哥倫比亞大學,2015年)將現代學者的不同詮釋歸納爲四項:「The Exorcist and His Sister on a Demon-Quelling Mission 驅鬼師携妹出行收妖」「Parody of Emperor Xuanzong and Consort Yang Fleeing to Shu 諷刺明皇與貴妃幸蜀」「Commentary on Emperor Lizong and the Mongol Invasion 對宋理宗和蒙古入侵的批判」和「Reference to Literati and Courtesan Relationships in Song-Yuan 指涉宋元時期士流與妓的關係」,頁132–174。 ⮭

- 脫脫等編撰,《宋史》(1346年出版),卷四十七。引自黃寬重,〈福建左翼軍——南宋地方軍演變的個案研究〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》,第68卷第2期,1997年6月,頁403。 ⮭

- 脫脫等編撰,《宋史》,卷四十七。北京中華書局版,1977年,第三冊,頁937–938。 ⮭

- 程敏政,《宋遺民録》,卷十,〈宋陸君實傳〉,頁10上–14上(明嘉靖二年至四年程威等刻本);脫脫等編撰,《宋史》,卷四五一。北京中華書局版,1977年,第38冊,頁13275–13277。 ⮭

- 關於龔開入元之前的生平,見袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,《文學遺產》,2003年第5期,頁84–88。吳萊的詩載於宋濂編,《淵穎吳先生集》,卷二,頁20上–下(四部叢刊景元至正本),袁世碩和阿部晉一郎的討論見其文,頁87–88。吳萊是名儒兼龔開友人方鳳(1241–1322)的關門弟子和孫女婿,見袁世碩和阿部晉一郎文,頁92–93。 ⮭

- 此數詩行的詮釋見袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁87–88。 ⮭

- 袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁88。 ⮭

- 根據吴玉搢(1698–1773)所著《山陽志遺》,龔開搜集了十九首輓陸秀夫的詩作,作者包括方回、鄭範、龍仁夫、湯炳龍、龔文彪、尹應許、俞德鄰、宇文叔簡、郭景星、仇遠、侯克中、方鳳和龔開自己。見蕭相愷,〈龔開資料輯錄〉,《明清小説研究》,1986年第4期,頁414。 ⮭

- 龔開,〈輯陸君實輓詩序〉,載程敏政,《宋遺民録》,卷十,頁16上。 ⮭

- 袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁87。 ⮭

- 袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁88–93。 ⮭

- 陕西省考古研究所,〈西安市曲江鄉孟村元墓清理簡報〉,《考古與文物》,2006年第2期,頁16–25。 ⮭

- 關於鞋的圖文解説,見高春明,《中國服飾名物考》,上海:上海文化出版社,2001年,頁730–753;傅伯星,《圖説宋人服飾》,上海:上海古籍出版社,2014年,頁17–18。 ⮭

- 高春明,《中國服飾名物考》,頁547–549;陳高華和徐吉軍合編,《中國服飾通史》,寧波:寧波出版社,2002年,頁325–326。褙子的長度從大腿中段至脚踝不等。關於褙子的歷史演變,見張蓓蓓,《彬彬衣風馨千秋:宋代漢族服研究》,北京:北京大學出版社,2015年,頁148–153。 ⮭

- 高春明,《中國服飾名物考》,頁575;陳高華和徐吉軍合編,《中國服飾通史》,頁328。 ⮭

- 四川省文物考古研究所,《瀘縣宋墓》,北京:文物出版社,2004年,頁151;張蓓蓓,《彬彬衣風馨千秋:宋代漢族服研究》,頁194–195。 ⮭

- 如上海博物館藏《閘口盤車圖》(約970年代)等宋代風俗畫中的男性勞工有時穿懸於脚踝之上的寬大褲子,但該特質不見於女子服飾。 ⮭

- 男女的服飾偶爾可區別,見於「披衣的穿著方式、配件(珠寶、頭飾、脚飾、面紗),以及顔色、質料和裝飾」(the manner of draping, the accessories (jewelry, head- and footgear, and veils), as well as colours, fabrics and decoration),見Yedida Kalfon Stillman, Arab Dress: A Short History: from the Dawn of Islam to Modern Times (Leiden: Brill, 2000), 9–10。 ⮭

- 見Sheila S. Blair對此畫的論述,A Compendium of Chronicles: Rashid al-Din’s Illustrated History of the World, Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art 27 (London: Nour Foundation, 1995), 77。 ⮭

- Charlotte Jirousek, “The Kaftan and Its Origins”, in Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, vol. 5, Central and Southwest Asia, ed. Gillian Vogelsang-Eastwood (Oxford: Berg, 2010), 135. ⮭

- 關於回教徒在中國至元初的概況,見Morris Rossabi, “The Muslims in the Early Yuan Dynasty”, in China under Mongol Rule, ed. John D. Langlois Jr. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981), 257–295。 ⮭

- 馬建春,《杭州伊斯蘭教史》,北京:中國社會科學出版社,2013年,頁28–40。 ⮭

- 周密,「回回沙磧」,《癸辛雜識》,續集卷上,頁26上(四庫全書本)。周密的卒年有1298或1308二說,夏承燾論證1298年為可信,見其《唐宋詞人年譜》(自序紀年1954)中的「周草窗年譜」,上海:上海古籍出版社,1979年,頁366–367。英語的周密傳記可見李鑄晉(Chu-tsing Li)所撰小傳,Sung Biographies, ed. Herbert Franke (Wiesbaden: Steiner, 1976), 261–268; Ankeney Weitz, “Zhou Mi: His Life and Times”, in Zhou Mi’s Record of Clouds and Mist Passing Before One’s Eyes: An Annotated Translation (Leiden: Brill, 2002), 7–15; and Jennifer W. Jay, A Change in Dynasties: Loyalism in Thirteenth-Century China (Bellingham: Western Washington University, 1991), 195–242。 ⮭

- 許有壬,《至正集》,卷五十三。引自馬建春,《杭州伊斯蘭教史》,頁61。 ⮭

- 周密,「回回送終」,《癸辛雜識》,續集卷上,頁30上–31上。 ⮭

- 關於聚景園的歷史,見George Lane, “The Jujing Yuan 聚景園”, in The Phoenix Mosque and the Persians of Medieval Hangzhou, ed. George Land (London: Gingko Library, 2018), 52–56。 ⮭

- 郭成美,〈杭州回回坟考〉,《中國穆斯林》,1986年第5期,頁17–18;馬建春,《杭州伊斯蘭教史》,頁43–47。 ⮭

- 宋徽宗敕令,見徐松(1781–1848)輯,《宋會要輯稿》,輿服四之七,國立北平圖書館1936年刊稿本。宋孝宗敕令,見佚名,《宋史全文》(13–14世紀),卷二十七下,頁4下(清文淵閣四庫全書本)。 ⮭

- 關於宋代領導階層和知識分子抗拒異族風俗的滲透和契丹、女真服飾融入漢人衣裝的相關研究,見張蓓蓓,《彬彬衣風馨千秋:宋代漢族服研究》,頁157–159,164–167,205–210。 ⮭

- 《大元通制條格》,卷三,「戶令–婚姻禮制」。引自馬建春,《杭州伊斯蘭教史》,頁47。 ⮭

- 龔璛(1266–1331)在卷後題跋中詮釋畫中所繪是鍾馗一行在儺儀活動結束後回家的情景(第14跋)似乎難以成立,因爲畫中鬼僕携帶多樣家常物品例如包袱、捲席和一大酒甕,不但與驅邪無關,而且有礙儀式的進行。 ⮭

- 沈家本(1840–1913),《歷代刑法考》,「刑法分考七:墨」,頁1上–6下(民國沈寄簃先生遺書本)。 ⮭

- 馬端臨,《文獻通考》,卷一六八。引自朱瑞熙,〈宋代的刺字和文身習俗〉,《中國史研究》,1998年第1期,頁102。 ⮭

- 段成式(803–863)《酉陽雜俎》中的「晉令」條下記載:「成式三從兄遘貞元中嘗過黄坑,有從者拾髑顱骨數片將爲藥,一片上有「逃走奴」字痕,如淡墨,方知黥蹤入骨也。」《酉陽雜俎》,前集卷之八,頁3上 (四部叢刊景明本)。 ⮭

- 藏品號 2004.1.41。網址:https://www.clevelandart.org/art/2004.shi1.41 ⮭

- Tsai, “Imagining the Supernatural Grotesque”, 81–82. ⮭

- 見顧祿(19世紀),《清嘉錄》,卷五,頁2下,「五月掛鍾馗」條後引《江震志》云:「舊俗所未有。」引自胡萬川,《鍾馗神話與小説之研究》,頁16。 ⮭

- 關於宋代國家地位下降,與鄰國成爲對等關係,見羅茂銳 (Morris Rossabi)撰写的導論,China among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries, ed. Rossabi (Berkeley: University of California Press, 1983), 1–13。關於宋代知識分子的民族和國家意識升高現象,見葛兆光,〈宋代「中國」意識的凸顯—關於近世民族主義思想的一個遠源〉,《文史哲》,2004年第1期,頁5–12。關於宋代議論夷夏之辨的思想和學術背景,參見Shao-yun Yang, The Way of the Barbarians: Redrawing Ethnic Boundaries in Tang and Song China, Seattle: University of Washington Press, 2019. 特別是第六章 “Chineseness and Barbarism in Early Daoxue Philosophy”, 頁119–140。 ⮭

- 見註11。 ⮭

- Sturman, “Confronting Dynastic Change”, 155n42. ⮭

- 關於元初杭州人對回教徒的反應,見George Lane, “Life in Khinsai”, in The Phoenix Mosque and the Persians of Medieval Hangzhou (London: Gingko, 2018), 68–77。並參見馬建春,《杭州伊斯蘭教史》,頁63–64。 ⮭

- 見龔開,〈輯陸君實輓詩序〉。見註23。 ⮭

- Hugh R. Clark, “Muslims and Hindus in the Culture and Morphology of Quanzhou from the Tenth to the Thirteenth Century”, Journal of World History 6.1 (Spring 1995): 54; and in Community, Trade, and Networks: Southern Fujian Province from the Third to the Thirteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 127–129. ⮭

- John W. Chaffee, The Muslim Merchants of Premodern China: The History of a Maritime Asian Trade Diaspora, 750–1400 (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 89–118。並參見Hugh R. Clark, “Overseas Trade and Social Change in Quanzhou through the Song”, in The Emporium of the World: Maritime Quanzhou, 1000–1400, ed. Angela Schottenhammer (Leiden: Brill, 2001), 47–94; and John Guy, “Quanzhou: Cosmopolitan City of Faiths”, in The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty, ed. James C. Y. Watt (New York: Metropolitan Museum of Art, 2010), 159–178。 ⮭

- Clark, “Muslims and Hindus”, 54. ⮭

- Clark從多重層面分析泉州的重要性,見其 “The Song: Trade and Economy”, in Community, Trade, and Networks, 120–167。泉州有南宋最大的宗室人口,見黃寬重,〈福建左翼軍—南宋地方軍演變的個案研究〉,頁406。 ⮭

- 羅香林,《蒲壽庚研究》,香港:中國學社,1959年,頁11–16。蒲壽庚的生卒年見Langlois, China under Mongol Rule, “Index”, 482。 ⮭

- 關於蒲壽庚與泉州市舶司的關係,見羅香林,《蒲壽庚研究》,頁93–121;蘇基朗,〈論蒲壽庚降元與泉州地方勢力的關係〉,《唐宋時代閩南泉州史地論稿》,臺北:商務印書館,1991年,頁4–12。並參見徐曉望,〈關於泉州蕃商蒲壽庚的幾個問題〉,《福建論壇》,2013年第4期,頁99–102。 ⮭

- 錢士升,《南宋書》,卷六。引自羅香林,《蒲壽庚研究》,頁42。 ⮭

- 關於南宋官兵與蒲壽庚的兩次衝突,見《宋史》,卷四十七和佚名,《宋季三朝政要》,卷六。引自黃寬重,〈福建左翼軍—南宋地方軍演變的個案研究〉,頁404–406。 ⮭

- 見聯合蒲壽庚挫敗宋軍的泉州左翼軍統領夏璟的墓志銘,以及劉岳申撰寫的文天祥傳,引自徐曉望,〈關於泉州蕃商蒲壽庚的幾個問題〉,頁102。並參見多桑(Constantin d’Ohsson), Histoire des Mongoles (1834–1835), chap. 3, sec. 2,引自羅香林,《蒲壽庚研究》,頁48。 ⮭

- 關於泉州漢人精英對蒲壽庚行爲的支持,見黃寬重,〈福建左翼軍——南宋地方軍演變的個案研究〉,頁402–408;蘇基朗,〈論蒲壽庚降元與泉州地方勢力的關係〉,頁13–24。 ⮭

- Sherman E. Lee, “Yan Hui, Zhong Kui, and the New Year”, Artibus Asiae 53.1/2 (1993): 212。並參見Mary H. Fong, “Wu Daozi’s Legacy in the Popular Door Gods (Menshen) Qin Shubao and Yuchi Gong”, Archives of Asian Art 42 (1989): 10–12. 羅覃(Lawton)對龔開此卷的最早研究中,認爲高昌出土的回鶻殘畫上的舞動墨鬼之類的圖像可能是龔開鬼眾造型的主要靈感(見Chinese Figure Painting, 1973, 142, cat. 35)。殘畫現藏柏林Collection of the Indischen Kunstabteilung der Staatlichen Museen,上面墨鬼的形象確實呼應龔開卷中用長杆高挑一懸空小妖的鬼僕。1963年使回鶻殘畫受到學界關注的Mario Bussagli認爲該形象是八、九世紀時在中亞用中國畫法融入印度和健陀羅元素的作品,儘管和同時期的一般中國繪畫相比,筆觸顯得較重(more emphatic than usual),見Bussagli, Painting of Central Asia (Geneva: Skira, 1963), 107,圖版頁108。然而在龔開的鍾馗卷之前,中國似乎沒有類似回鶻墨鬼的圖像。Bussagli提出的八、九世紀殘畫製作年代在1982年受到Herbert Härtel的質疑,後者認爲其可能繪於十三至十四世紀的蒙古時期(the Mongol period),見Härtel and Marianne Yaldiz, Along the Ancient Silk Routes: Central Asian Art from the West Berlin State Museums, exh. cat. (New York: Metropolitan Museum of Art, 1982), 193, cat. 133。李雪曼(Sherman Lee)在其1993年的論文中也提到十三至十四世紀的新紀年,見其“Yan Hui, Zhong Kui, and the New Year”, 214。表現墨鬼的犢鼻褲和肋骨的「重」筆觸與龔開處理同樣母題的生拙手法確有類似處。夏南悉(Nancy Shatzman Steinhardt)在其探討十五世紀「伊斯坦堡畫冊」(Istanbul Albums)的論文中,提出冊中的瘦馬和坐轎人物圖像可能受到龔開的《駿骨圖》(大阪市立博物館藏)和《中山出遊圖》的啓發,見Steinhardt, “Siyah Qalem and Gong Kai: An Istanbul Album Painter and a Chinese Painter of the Mongolian Period”, Muqarnas 4 (1987): 59–71。和十五世紀「伊斯坦堡畫冊」的製作地相比,高昌更近中國本土,文化交流也更多,龔開的鬼怪形象可能稍早已傳至高昌,啓發繪製舞動墨鬼的畫家。 ⮭

- Lee, “Yan Hui, Zhong Kui, and the New Year”, 212, 214;羅哲文,〈山西五台山佛光寺大殿發現唐、五代的題記和唐代壁畫〉,《文物》,1965年第4期,頁35,圖版7。 ⮭

- Lee, “Yan Hui, Zhong Kui, and the New Year”, 214. ⮭

- 一個圓形圖案將石刻圖像分爲左右兩段。李雪曼(Lee)在其論文第212至213頁認爲主題是鍾馗出行的是右段。 ⮭

- 蔡君彝説明其新見解:「石刻顯示一位穿長袍、戴高帽的清瘦人物,後面跟著携帶珊瑚和其他珍寶的壯男和一背負火焰寶珠的馬。但由於塔是佛教建築,石刻呈現的較可能是番王、供養人、甚至婆羅門婆藪(Vasu)禮佛,而不是鍾馗與其鬼僕出行,尤其文獻從未將進獻貢品的隊伍聯係到鍾馗,而且據稱是鍾馗的戴高帽者不符合宋代文獻説他戴幞頭的記載。」 見Tsai, “Imagining the Supernatural Grotesque”, 21n35,筆者中譯。 ⮭

- Rob Linrothe, Ruthless Compassion: Wrathful Deities in Early Indo-Tibetan Esoteric Buddhist Art (London: Serindia, 1999), 12–13, 45. ⮭

- 見“Wrathful Appearance Page”於Himalayan Art Resources, https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=2663; Digital Dictionary of Buddhism, http://www.buddhism-dict.net/ddb/, s.v. “rākṣasa” 。 ⮭

- Linrothe, Ruthless Compassion, 36. ⮭

- 宋濂等編,《元史》,世祖本紀六。引自陳高華,〈再論元代河西僧人楊璉真加〉,《中華文史論叢》,第82輯 (2006年第2期),頁160。 ⮭

- 宋濂等編,《元史》,世祖本紀六、世祖本紀十三、世祖本紀十七。引自陳高華,〈再論元代河西僧人楊璉真加〉,頁162–164;陳高華,〈略論楊璉真加和楊暗普父子〉,《西北民族研究》,1986年第1期,55–56。飛來峰第98龕右壁有楊璉真加至元二十九年(1292)仲秋題記,則此時或已復職。見賴天兵,《漢藏瑰寶:杭州飛来峰造像研究》,北京:文物出版社,2015年,頁171–173。關於楊璉真加的生平,見上述陳高華二文,並參見馬嘯鴻(Shane McCausland)的相關論述,The Mongol Century: Visual Cultures of Yuan China, 1271–1368 (London: Reaktion, 2014), 53–56; Herbert Franke, “Tibetans in Yuan China”, in Langlois, China under Mongol Rule, 321–325。 ⮭

- 飛來峰上最早的元代紀年銘文是1282年。關於飛來峰石窟的歷史發展,詳見熊文彬、謝繼勝,〈飛來峰石刻造像的題材、風格與歷史淵源〉,載謝繼勝等,《江南藏傳佛教藝術:杭州飛來峰石刻造像研究》,北京:中國藏學出版社,2014年,頁3–49。並參見賴天兵,《漢藏瑰寶:杭州飛来峰造像研究》,頁169–177。 ⮭

- 關於楊璉真加與鳳凰山五寺建造的關係,見陳高華,〈再論元代河西僧人楊璉真加〉,頁164,175–180。 ⮭

- 田汝成,《西湖遊覽志》,卷七,頁3下(明嘉靖本)。宿白揣測此塔應該類似1271年建於北京的喇嘛教聖壽萬安寺的白塔,見其〈元代杭州的藏傳密教及其有關遺跡〉,《文物》,1990年第10期,頁56。 ⮭

- 仇遠,「鳳皇山故宮」,《山村遺稿》卷二,頁5下(清鈔本)。 ⮭

- 郭畀(1280–1335),《雲山日記》,卷上,頁10上(清宣統三年横山草堂刻本)。 ⮭

- 田汝成,《西湖遊覽志》,卷七,頁3下。 ⮭

- 蔡君彝用「worried glance」和「huddled posture」形容畫中的鍾馗形象,見Tsai, “Imagining the Supernatural Grotesque”, 127。 ⮭

- 楊璉眞伽發宋帝后諸陵的時間有二說。陶宗儀根據一出處不明的義士唐珏小傳定爲1278年,見其《南村輟耕錄》,卷四,頁1上–3下。他沒有關於事件的第一手資料,其書成於事後七十餘年。周密則在其《癸辛雜識·續集》(1288–1292)和《癸辛雜識·別集》(1296)兩處記載的時事中指為1285年。下文將説明周密與收拾帝后遺骸的兩位領袖相熟,往來聯係,記事可信無誤。此外,楊璉眞伽要將宋帝后遺骸埋於尊勝寺塔之下,塔的建造始於1285年,若發陵在1278年,骸骨七年餘不安置實不可思議。 ⮭

- 周密兩次記載發宋陵事件,標題皆爲「楊髠發陵」。第一次見《癸辛雜識·續集》,卷上,頁39上–下;第二次見《癸辛雜識·別集》,卷上,頁48上–49下。成書年代見夏承燾,《周草窗年譜》,頁356,360,363。 ⮭

- 宋濂,〈書穆陵遺骼〉,《宋學士文集》,卷十,頁12下–13上(四部叢刊景明正德本)。 ⮭

- 陶宗儀,《南村輟耕錄》,卷四,頁1下–2上。 ⮭

- 見周密,〈弁陽老人自銘〉下附注「表弟前承議郎王英孫填諱」。載朱存理,《珊瑚木難》,卷五,頁4下(民國適園叢書本)。王英孫的生平見徐象梅,《兩浙名賢錄》,卷九,頁33下–34上(明天啓刻本);紹廷采(1648–1711),〈宋遺民所知傳〉,載《思復堂文集》,卷三,杭州:浙江古籍出版社,1987年,頁206–207。 ⮭

- 見徐象梅,〈將作監簿王才翁英孫〉,載《兩浙名賢錄》,卷九,頁34上。唐珏生平見羅有開撰〈唐義士傳〉,載陶宗儀,《南村輟耕錄》,卷四,頁1上–3下。 ⮭

- 見張孟兼,〈唐珏傳〉,載程敏政輯,《宋遺民錄》,卷六,頁1下。 ⮭

- 周密收藏的拓片和其後題跋裝為一卷,明末歸項元汴(1525–1590)收藏,繼歸高士奇 (1645–1704)。全卷有鮑廷博(1728–1814)所作完整記錄,載葉紹翁(1194?–1269?)《四朝聞見錄》之戊集「附錄」,頁1上–28下(知不足齋叢書本)。 ⮭

- 此卷的起首十五則題跋現藏北京故宮博物院,見王亦旻編,《故宫博物院藏品大系·書法編4:宋》,北京:故宮出版社,2012年,頁18–27,圖版3。根據鮑廷博記載,龔開的跋為第十六則,與其後諸家跋均已不存。龔開跋未紀年,在鮮于樞1288年跋和杜與可1292年跋之後,但在趙由礽1291年跋之前,時序略有錯亂,可能在重裱過程中有誤。龔跋最可能書於1290年代初期。 ⮭

- 三人為俞德鄰、湯炳龍和郭景星。 ⮭

- 姚道生,《殘蟬身世香蓴興:「樂府補題」研究》,南京:鳳凰出版社,2018年,頁95。 ⮭

- 見註81。 ⮭

- 田汝成,《西湖遊覽志》卷十,頁9上。 ⮭

- “Basic Concepts of Tibetan Buddhism”, https://library.brown.edu/cds/BuddhistTempleArt/buddhism3.html. ⮭

- 鄭思肖,《心史》,下卷,頁83上–下(明崇禎本)。 ⮭

- 另一幅畫為大阪市立美術館收藏的《駿骨圖》。 ⮭

- 龔開,〈宋江三十六贊並序〉,載周密,《癸辛雜識·續集》,卷上,32下–38上。此書輯於1288至1292年間。 ⮭

- 方回,〈送錢純父西征集序〉内云:「今聖予年六十八。」見《桐江續集》,卷三十二,頁22下(四庫全書本)。解説見袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁89。 ⮭

- 龔開,〈輯陸君實輓詩序〉。見註23。 ⮭

- 高克恭在杭州一帶的仕蹟見鄧文原《巴西文集》中的小傳,載陳高華編,《元代畫家史料:增补本》,北京:中國書店,2015年,上冊,頁4。並參見馬明達,〈元代回回畫家高克恭叢考〉,《中國古代史論集》,上海:上海古籍出版社,2006年,第2集,頁151,156–157;王頲,〈元代回紇畫家高克恭史事考辨〉,香港中文大學《中國文化研究所學報》,48(2008年),頁154–155。 ⮭

- 見李鳴鳳(第二跋)、王肖翁(第三跋)、陳方(第六跋)和宋无(第九跋)的跋語。 ⮭

- 樂史,《楊太真外傳》,事例散見卷上,頁5上–9下;卷下,頁18上,20下–21上(明顧氏文房小説本)。玉笛是《唐逸史》所載鍾馗神話雛型中小鬼虛耗偷竊的玄宗私人樂器,玄宗之兄寧王和楊貴妃也擅長吹笛。 ⮭

- 姚道生,《殘蟬身世香蓴興:「樂府補題」研究》,頁190–193。 ⮭

- Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, trans. and ed. Henry Yule (London: J. Murray, 1921), 2:207–208。筆者中譯。 ⮭

- Yoohyang Do, “Gong Kai’s (1222–1307) Zhong Kui Travelling: Exorcising Demons”, unpublished paper written for a seminar at the Institute of Fine Arts, New York University, autumn of 1997, 26–27, quoted in Sturman, “Confronting Dynastic Change”, 157. ⮭

- 揚州的雲液酒在宋代知名南北,受到晏殊(991–1055)和蘇軾(1037–1101)等名士的稱頌。陸遊(1125–1210)自注詩〈庵中晨起書觸目〉云:「雲液,揚州酒名,近淮帥餉數十樽。」藉名酒振興行伍士氣。元代薩都剌(約1300–1355)標舉揚州酒的力道强勁,所產葡萄酒「天下無」。見王賽時,〈歷史上的揚州酒(上)〉, https://www.sohu.com/a/298654988_100233165(2019年3月2日貼文,2023年3月20日檢索);王賽時,《中國酒史》,濟南:山東大學出版社,2010年,頁180,233–234。 ⮭

- 方回,〈送錢純父西征集序〉。引自袁世碩和阿部晉一郎,〈解釋龔開〉,頁86。 ⮭

- 見陸秀夫傳。載脫脫等編,《宋史》,卷四五一。見註18。 ⮭

- 謝枋得,〈送方伯載歸三山序〉,《疊山集》,卷六,頁3下(四部叢刊續編景明本)。討論參見Jay, Change in Dynasties, 124–125. ⮭